《醫療糾紛預防和處理條例》共有_醫療糾紛預防和處理條例第一章總則共有

馮清琴律師

2025.05.06532人收看

馮清琴律師

2025.05.06532人收看

導讀:

醫療糾紛處理的五把鑰匙

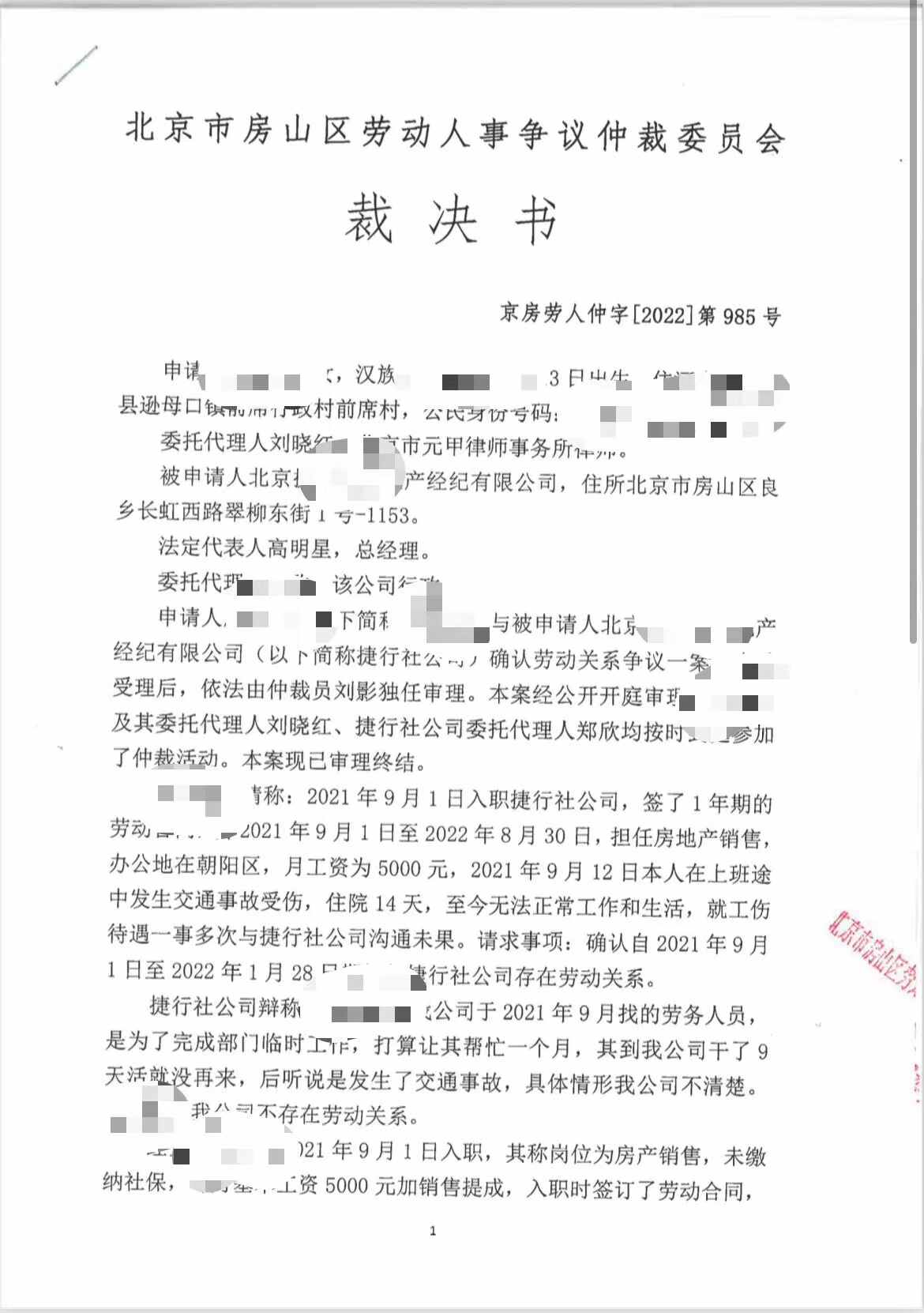

一、醫療糾紛處理有了新指南

國家在2025年推出《醫療糾紛預防和處理條例》。這個條例就像給醫患雙方準備了操作手冊。條例共有七章六十五條內容,核心是預防、調解和賠償三個環節。現在全國醫院都在按照這個條例改進服務流程。

醫生接診時必須佩戴工作牌,醫院要在顯眼位置公示診療流程。患者就診時有權查看醫生的執業資格證明。這些規定讓醫療過程更透明。現在很多醫院在門診大廳設置電子查詢機,患者刷身份證就能看到主治醫生的資質信息。

二、糾紛處理要走正規程序

遇到醫療問題不要急著吵鬧。條例規定患者有權在醫患雙方在場的情況下封存病歷。去年有個案例,患者在手術后發現異常,立即要求封存手術記錄。后來鑒定顯示醫院存在操作失誤,患者順利獲得賠償。

醫療鑒定要找正規機構。省級以上衛生部門認證的鑒定機構才有法律效力。某患者家屬圖便宜找私人機構做鑒定,結果法院不認可。最后不得不重新鑒定,既浪費錢又耽誤時間。

三、調解機制化解矛盾

各地設立的醫療糾紛調解委員會很管用。調解協議和法院判決具有同等法律效力。有個產婦家屬懷疑醫院接生不當,通過醫調委三天就達成和解。這比打官司節省了半年時間。

調解過程不收費,雙方都能暢所欲言。醫調委由醫學專家和律師組成,他們用專業知識分析問題。很多案例證明,專業調解比私下協商更公平。

四、賠償計算有標準

賠償金額要按照人身損害賠償標準計算。包括醫療費、誤工費和護理費等實際損失。去年有個案例,患者因手術失誤喪失勞動能力,法院判決醫院賠償后續二十年的生活費。

精神損害賠償有新突破。某患者因誤診患上抑郁癥,法院首次支持了精神損害賠償請求。這個判例為類似案件提供了參考依據。但精神賠償的數額需要結合當地經濟水平確定。

五、現存問題需要改進

調解時限沒有硬性規定。有的調解拖半年都完不成,患者家屬等得心焦。建議參考交通事故處理,設置15天調解期限。這樣既能保證質量,又能提高效率。

電子病歷管理存在漏洞。個別醫院擅自修改電子病歷時間戳。需要建立全國統一的電子病歷認證系統。每次修改都應該留下可追溯的記錄。

醫療風險告知要更細致。不能只讓患者簽個字就完事。建議采用視頻講解加書面確認的雙重告知方式。特別是手術風險要用患者能聽懂的話解釋清楚。

處理醫療糾紛需要理性和耐心。患者遇到問題要第一時間保留證據,醫院要主動配合調查。新條例實施后,全國醫療糾紛案件下降了18%。只要依法辦事,醫患雙方都能找到公平的解決方案。