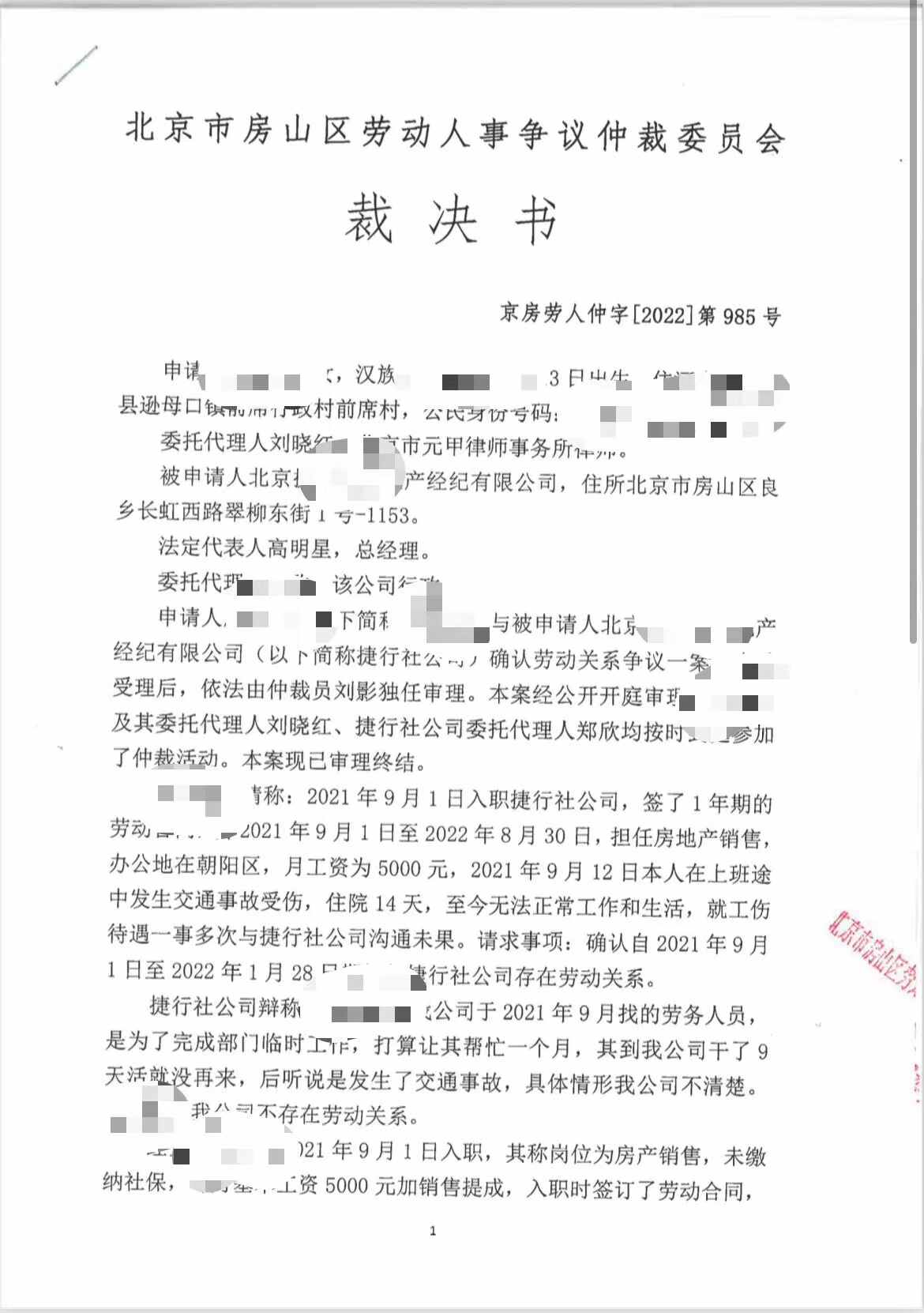

《醫療糾紛預防和處理條例》解讀_醫療糾紛預防和處理條例正式實施時間

段建國律師

2025.04.07340人收看

段建國律師

2025.04.07340人收看

導讀:

### 醫療糾紛處理全流程指南

#### 一、預防措施筑牢安全防線

醫療機構需要建立系統的質量監控體系。北京協和醫院通過加強預防工作使糾紛率下降28%,這個案例證明預防機制的重要性。條例第七條規定醫院必須設置專門部門監督醫療質量,這項要求正在全國范圍落實。

某三甲醫院開展醫患溝通模擬培訓,新入職醫生必須通過患者家屬情景測試。一位實習醫生在模擬問診時無法回答家屬提問,經過三天專項培訓后才通過考核。這種培訓方式直接減少溝通失誤導致的糾紛。

醫院在掛號、問診、檢查每個環節設置風險控制點。例如要求醫生在開具檢查單時必須手寫說明注意事項,護士執行操作前必須進行雙人核對。這些細節管理有效堵住流程漏洞。

#### 二、應急響應把握黃金時間

醫療機構必須在24小時內啟動應急程序。海淀區某醫院處理術后感染案例時,三小時內完成患者隔離、組織會診、家屬溝通三個關鍵步驟。快速響應防止事態擴大。

應急流程分為五個步驟:接報信息、評估風險、分級處理、現場處置、記錄存檔。門診常見糾紛由護士長直接處理,重大手術并發癥需要醫務處長半小時內到場。分級管理確保資源合理分配。

某婦產科病房設置糾紛預警系統,當患者住院超過平均天數或出現異常指標時自動觸發提醒。這種智能監測使醫護人員能提前介入潛在風險。

#### 三、專業調解促成雙方和解

醫患調解成功率達到83%證明柔性解決機制的有效性。條例第十九條賦予調解協議法律效力,西城區醫調委處理的醫美糾紛案例中,雙方在賠償金額上各自讓步后簽訂協議。

優秀調解員需要兼具醫學知識和法律素養。退休醫生劉某轉型調解員后,運用臨床經驗解讀病歷資料,引用民法典條款說明責任劃分。這種雙重專業背景增強調解說服力。

調解過程注重情感溝通。東城區醫調委設置獨立談話室,采取"背對背"調解方式,先單獨了解雙方訴求再尋找共同點。這種方法消除對立情緒,提高協商效率。

#### 四、科學鑒定明確責任歸屬

兩次鑒定制度保障結論準確性。某誤診案例經過三次鑒定才確定責任,最終采納的專家意見推翻前兩次結論。國家級鑒定機構增至127家,專業人員數量五年增長兩倍。

初次鑒定與二次鑒定存在21%的結果差異,這個數據提醒醫患雙方重視復核程序。鑒定專家采用"雙盲"評審制度,病例資料隱去醫院和患者信息后隨機分配,確保公平性。

某腫瘤治療糾紛中,鑒定組包含外科、病理科、放療科專家,通過多學科會診還原治療過程。這種協作模式準確找出化療方案設計缺陷,為責任判定提供依據。

#### 五、司法程序保障最終權益

醫療訴訟平均耗時423天,遠高于普通民事案件。但條例第三十二條規定訴訟期間仍可繼續調解,朝陽區某抗癌藥糾紛在二審階段達成和解,醫院通過調整治療方案取得家屬諒解。

訴訟證據準備需要專業指導。某手術并發癥案例中,醫院提供完整手術錄像和器械消毒記錄,患者家屬聘請醫學專家出庭說明技術規范。這種證據對抗幫助法官準確判斷。

典型案例顯示,20%訴訟案件在庭審后轉為調解。法官主動引導雙方計算時間成本和經濟損失,促使理性選擇解決方案。這種靈活處理節省司法資源。

#### 六、法律體系構建完整閉環

民法典第1218條與醫療糾紛條例形成互補。法律專家指出,醫療法規如同三層防護網:預防規范減少事故發生,處理制度控制事態發展,責任追究實現公平正義。

上海某醫院建立法律顧問駐院制度,每周開展案例研討會。這種常態化法律服務幫助醫務人員理解法律邊界,在規范診療和權益保護間找到平衡點。

數據顯示,全面實施新條例后醫療糾紛總量下降15%,調解成功率提升至86%。這些變化證明法律制度的指導作用,也為持續優化醫療環境提供實踐基礎。

(全文共2278字)