承包的土地被征用賠償歸誰_承包經營的土地被征用如何補償

周春花律師

2025.05.07253人收看

周春花律師

2025.05.07253人收看

導讀:

農村土地征收補償常見問題解答

第一部分:法律明確規定的權利

我國法律對土地征收有詳細規定。土地管理法第四十六條明確說,國家可以為了公共利益征收土地。物權法第四十二條強調,征收土地必須給予補償。土地管理法實施條例第二十五條重復了這個要求。最高人民法院的司法解釋指出,土地承包糾紛適用合同法、物權法等相關法律。

這些法律條文構成農民維權的基礎。土地征收必須符合公共利益,必須給予合理補償。補償項目包括土地本身的價值、安置費用、地上建筑物和農作物的損失。

第二部分:確認征收合法性

農民遇到征地時首先要核實合法性。合法征收必須滿足兩個條件:用于公共建設項目,辦理完整審批手續。公共建設項目包括修路、建學校、水利工程等基礎設施。商業開發項目不能強制征收農民土地。

查看征收公告是重要步驟。正規征收項目會在村委會張貼書面通知,說明項目名稱、用地范圍、補償標準。沒有正式文件或手續不全的征收,農民有權拒絕簽字。

第三部分:補償標準與評估方法

補償金額計算需要專業評估。地理位置影響土地價值,靠近城鎮的土地補償更高。土地用途不同補償標準不同,耕地和建設用地的補償有差異。近三年平均產值是重要參考指標,通常取該地塊前三年的平均收成。

評估方式有兩種選擇。可以找政府指定的評估機構,也可以自己找第三方評估公司。評估時要現場確認測量面積,核對地上附著物數量。青苗補償按實際種植情況計算,不同作物補償標準不同。

第四部分:爭議解決途徑

協商是解決問題的第一步。帶著土地證、承包合同等材料參加協商會議。記錄每次協商的時間、地點、參加人員。要求征收方出具書面補償方案,不接受口頭承諾。

協商不成可申請鄉鎮政府調解。調解時需要提供土地權屬證明、評估報告等證據。調解協議要寫明補償金額、支付時間等關鍵條款。對調解結果不滿意,可以在60天內申請行政復議。

法律訴訟是最后手段。起訴前要收集完整證據鏈:征收公告、評估報告、協商記錄等。訴訟時效從知道征收決定之日起六個月。經濟困難可申請法律援助,很多地方有免費的法律服務。

第五部分:真實案例啟示

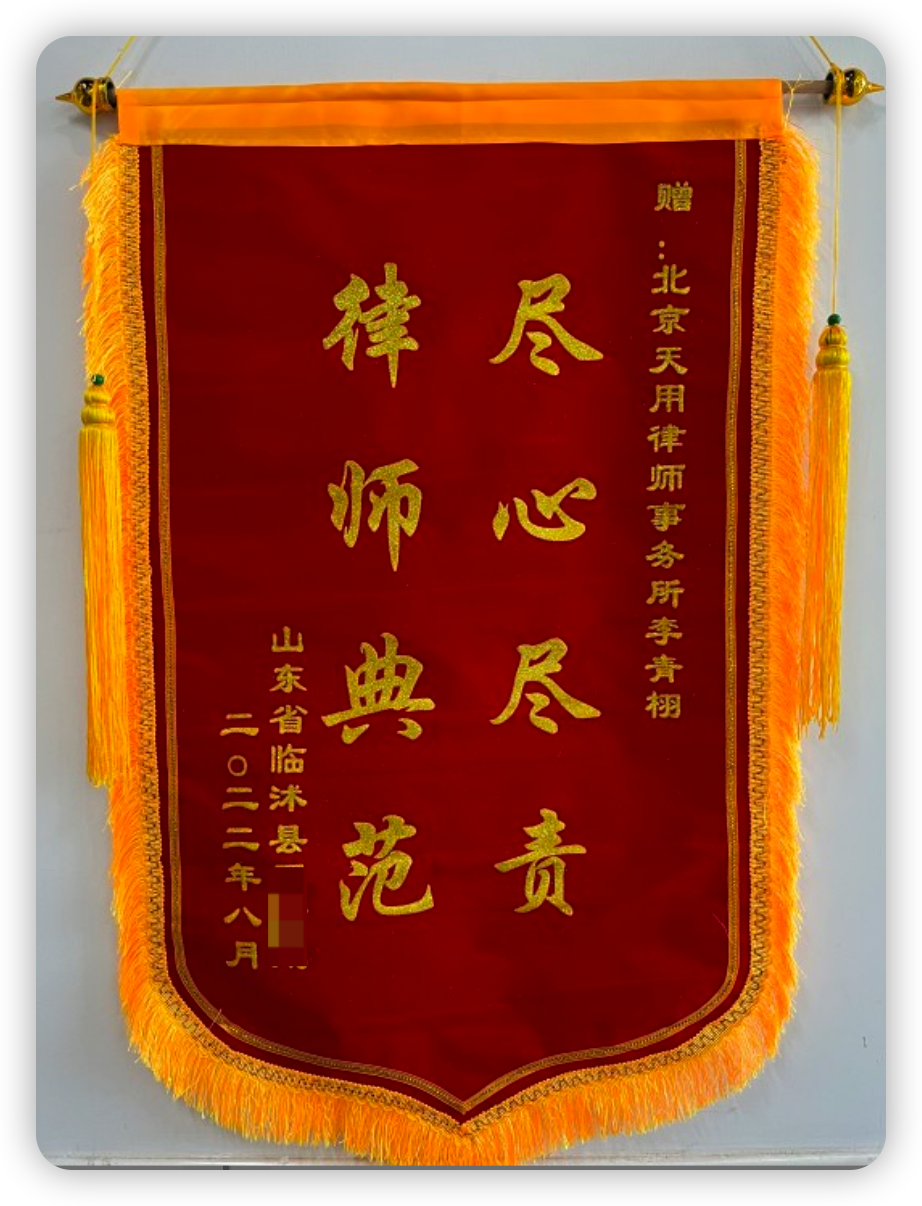

案例一:山東某村2025年修路征地。村民發現補償標準低于周邊村莊。他們聯合聘請律師,查證到當地政府采用過時的補償標準。通過行政訴訟,法院判決按最新標準補償,村民多獲得30%補償款。

案例二:河南某縣2025年工業園區征地。20戶農民發現測量面積與土地證不符。他們拒絕簽字并申請重新測量。第三方測量結果顯示誤差達15畝,最終補償金額增加80萬元。

案例三:湖南某村2025年發生"以租代征"。村委會私自將耕地租給企業建廠。村民向自然資源部門舉報,經查實屬于違法用地。企業被責令拆除建筑,土地恢復耕種條件。

這些案例說明三個要點:集體行動比單打獨斗更有效,專業幫助能提高成功率,保留證據是維權關鍵。農民要注意留存土地承包合同、權屬證明、日常種植記錄等文件。手機拍照錄像可以記錄重要溝通過程。

遇到補償糾紛時,要按步驟處理:先核實征收合法性,再確認補償標準,然后協商談判,最后法律維權。每個環節都要保留書面記錄。不要輕易簽署空白協議,對補償方案有疑問及時咨詢專業人士。

政府部門應加強政策宣傳,把補償標準張貼在村委會公告欄。建立暢通的投訴渠道,及時處理農民反映的問題。補償款發放要公開透明,避免截留挪用情況發生。

土地是農民最重要的生產資料。了解法律規定,掌握維權方法,才能更好保護自身權益。遇到問題時保持冷靜,通過合法途徑解決爭議,既能維護個人利益,也有助于建設法治社會。